近年依頼が増加しているハラスメント研修について、コンサルタントの水谷 梨恵が解説します

企業がハラスメント研修を依頼する理由とは

近年、企業がハラスメント研修を必須化し、専門の講師や研修会社などへ積極的に依頼するようになりました。

その背景には、職場環境の健全化に対する社会的関心の高まりがあります。働き方改革やダイバーシティ推進により、従業員が安心して働ける環境づくりが企業の重要な責務となったことが大きな要因です。

また、SNSの普及により、ハラスメントが発覚した際の企業イメージへの影響や炎上リスクが大きくなり、未然防止の必要性が増したことや、法改正によりパワハラ防止措置が義務化されたことも、追い風となって企業側の危機管理意識を高めています。

こうした背景のもと、弊社にも「具体的なケーススタディや対応策を学ぶハラスメント研修をやってほしい」と、依頼するクライアントが増えてきているのです。

なぜハラスメントは無くならないのか

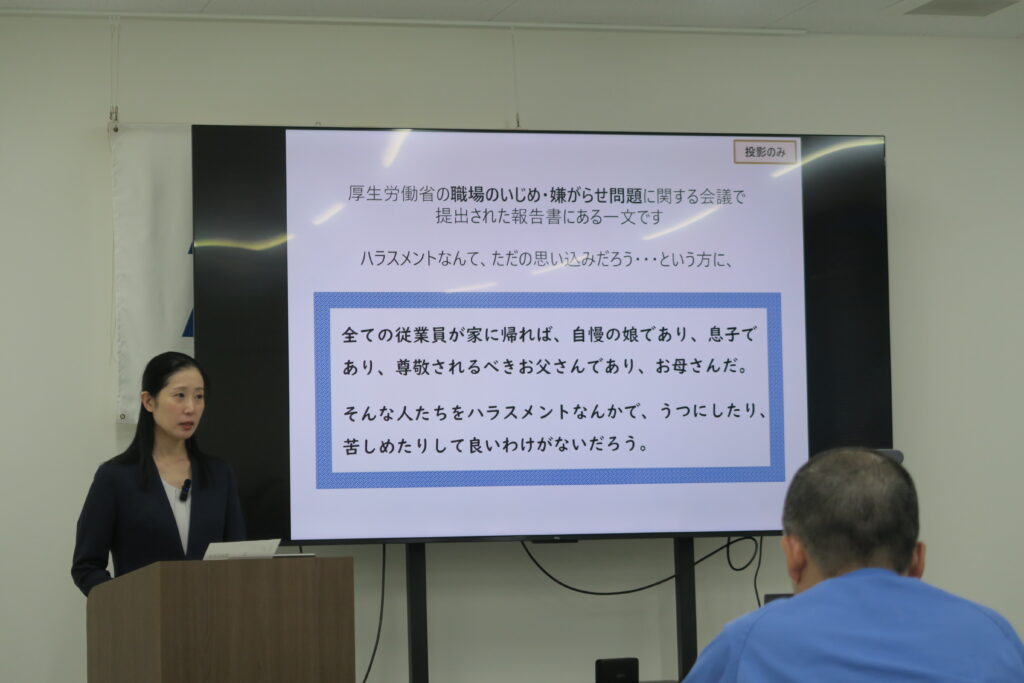

ハラスメントの中でも特に多いのは、いわゆる「パワハラ」です。厚生労働省の調査でも、過去3年間にパワハラを受けたことがあると回答した人は3割にのぼり、様々なハラスメントの中でもパワハラ対策が最も重要だとされています。

私はパワハラについて研修をする際、よくシマウマとライオンの例え話をします。

シマウマとライオンの関係には、食物連鎖における「食べる」側と「食べられる」側の明確な区別があり、シマウマは食べられないよう、常に逃げることを考えています。一方、ライオンは飢えていれば、獲物を捕まえるため必死に追いかけます。

このような状況において、シマウマとライオンのモチベーションには大きな違いがあります。シマウマは、食べられないように頑張って走りますが、最終的には限界を迎えて食べられてしまうでしょう。一方、ライオンは、自分の目標である獲物を捕まえるために、いくらでも走ることができます。

このように、同じ「走る」ことが目的でも、自己防衛のために逃げるシマウマと目標達成のために全力を尽くすライオンでは、明らかな差が出るということです。

パワハラの被害にあった人の話を聞くと、上司から詰められたことがきっかけで「怒られないようにすることが最優先」という、自己防衛をするシマウマのようなマインドになっている人がほとんどでした。

そのため、徐々に「自分がこの会社ですべきことは仕事で成果を出すことではなく、上司に怒られないことだ」と誤認していきます。

そんな部下を見て、ますますイラ立つ上司。そのボタンのかけ違いがやがてエスカレートし、上司も歯止めがきかなくなっていくのです。

ちなみに、パワハラで訴えられた人がしていることで、いちばん多いのが【人格否定】と【繰り返し】。

話を聞いていると、相手とのやりとりの中に

「何回も言っただろ!」

という言葉が必ず入ってきます。

【人格否定】は言動そのものがアウトなことが多いですが、この【繰り返し】については本人がなかなかハラスメントだと自覚できないことが多く、労働審判などでも焦点になることが多いです。

「何度教えてもできない相手が悪いのに、なぜハラスメントと言われなければいけないのか」と。

それは、教え方が悪いだけでなく、相手を見ずに自らの価値観を「業務命令」とごちゃ混ぜにして押しつけているから。

部下が自分に対して「怒られないことが最優先」という仕事をしていること、そして、それに気づかないことがハラスメントにつながっていくのです。

ハラスメント研修で学ぶ「相互理解の重要性」

私は、ハラスメント研修で「価値観」をすごく大切にしています。

なぜなら、自分の価値観を客観的な指標で把握しつつ、部下の価値観はどこにあるのかを知れば、お互いを理解した上で的確な接し方ができるから。

それを測るために、研修ではエニアグラムなどのツールを使って理論的にアプローチします。

エニアグラムの研修では、人間の基本的な性格は1~9番までタイプが分かれており、価値観もそれだけ多様性があるという事実を知ることからはじめます。

そして「上司がこのタイプならこういう考え方が多いはず。だからこういうプレゼンをしてください」と、具体的にケースを用いて上司への対応の仕方をレクチャーします。

反対に、上司を対象にした研修では「部下がこのタイプならこういう指示の仕方がいいですよ」などと指導していきます。

この研修を通して、価値観が違う人に対しては自分の価値基準でアプローチしても響かないということ、ハラスメントはそういった「価値観のズレ」が引き起こす部分がすごく大きいということを学んでもらいます。

部下に対して、

「こんなことくらいわかるはずでしょ?」

「何回言ってもなんで理解できないの?」

というワードが口から出てきてしまう人は、もしかしたら価値観が違う人に対して、自分の価値基準でアプローチしているのかもしれません。

現場教育は相性の「ミスマッチ」に注意

ハラスメントについていろいろお話ししてきましたが、多くの企業が現場教育の軸としているOJT(On the Job Training)にも落とし穴が潜んでいます。

OJTは一見すると「経験豊富なトレーナーがつきっきりで丁寧に指導します!」と手厚いように見えますが、マッチングが合わなかったらお互いにとってまさに「地獄のマンツーマン」です。

もちろん、どの企業もトレーナーとトレーニーの適性をみて、ミスマッチが起きないように一生懸命考えているはずです(そうでない企業も多いですが)。

ただ、OJTの場合はその特性上、第三者の目が届きにくいためミスマッチが起きていても気づかれず、立場の弱い新人が耐えきれずに辞めてしまう……というケースが意外に多いのです。

OJTはトレーナーがいくら優秀でも、人間同士の相性は別。会社側は、トレーナーの能力に依存してはいけません。「あの人が教えているから私は知らない」という風土をなくし、人事も含めて組織的なフォロー体制を作る、トレーナーのメンターも用意するなど、会社全体で育てるという意識を持つようにしてください。それがなければ、貴重な未来の戦力がやって来ても、才能が開花する前に失ってしまいますから。

理想的なのはハラスメントを防ぐのではなく、ハラスメントの無い組織を作ることだということを心に留めて欲しいと思います。

M・Tコンサルティングでは「さまざまなハラスメントが及ぼす影響」や「ハラスメントを防ぐためにできることはなにか」など、具体的なケースに落とし込んでしっかりと理解していただくためのカリキュラムを用意しています。下記のボタンから、カリキュラムの内容をぜひチェックしてください。

記事を探す

記事を探す